Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Казахстана на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Почему Казахстан остался без мяса

Резкий рост стоимости говядины, начавшийся в конце 2024 года, заставил экспертов тщательно проанализировать причины провала Проекта повышения экспортного потенциала Казахстана по мясу КРС. Сказано было много, но в тени осталась одна из основных проблем, которую так и не удалось решить, - ветеринарное благополучие. А ведь именно это - краеугольный камень животноводства. И этот камень может быть как фундаментом развития отрасли, так и его надгробием - в зависимости от того, удаётся властям обеспечить безопасность животных и прослеживаемость мясной продукции или нет.

Полный обзор в формате видео смотрите на нашем youtube-канале:

Оптимизм на старте проекта

Коротко напомним, что Проект развития экспортного потенциала мяса КРС РК стартовал в 2011 году. Целевые показатели, заложенные в программу, предполагали, что за 10 лет численность КРС мясного направления на пастбищах страны увеличится на 61%, а экспорт говядины достигнет 180 тыс. тонн в 2020 году.

Для реализации этих задач была оказана масштабная государственная поддержка развитию отрасли (льготное кредитование и инвестиционное субсидирование для строительства откормплощадок и приобретения импортного племенного поголовья, поддержка селекционно-племенной работы с племенным и товарным поголовьем, товарно-специфическое субсидирование при откорме скота) на общую сумму более $1 млрд.

Эффект от этих инвестиций был ощутим - поголовье скота росло, отмечалась положительная динамика и по насыщению внутреннего рынка мясом, и по увеличению экспортных поставок.

Статус благополучия по ящуру

Замкнуть цепочку производства должно было появление в стране мощного предприятия по переработке мяса. И такие перспективы тоже просматривались: оценив благоприятный инвестиционный климат в Казахстане, крупнейшие мировые производители мяса (итальянская Inalca (Cremonini), ирландская Dunbia, австралийская Cedar Meats, немецкая Baumann, американская Tyson foods и другие) планировали строительство мясокомбинатов в Казахстане.

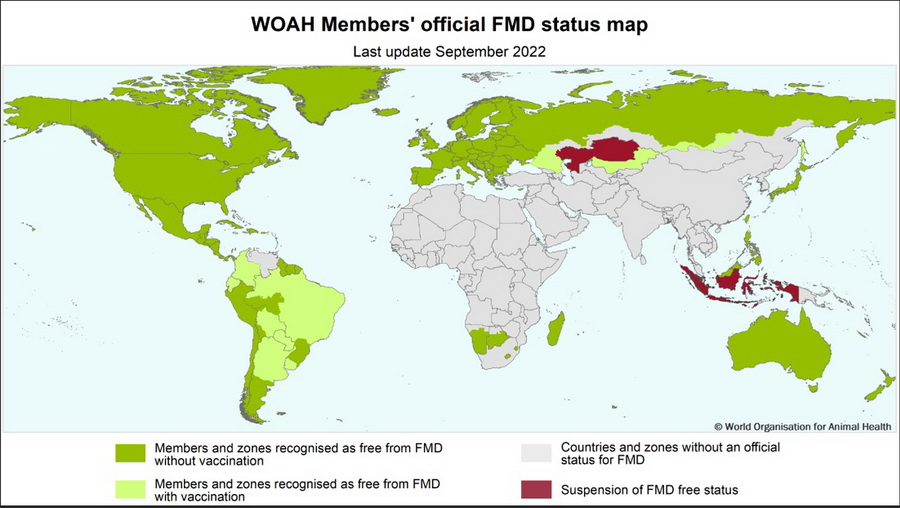

Параллельно решались вопросы по созданию системы прослеживаемости мясной продукции «от фермы до прилавка»: в регионах создавалась сеть убойных пунктов и площадок, чтобы уйти от подворового забоя скота, оснащались ветеринарные лаборатории и подключались к сети сельские ветеринарные пункты. И главное - Казахстан получил благополучный статус по ящуру (WOAH) для северо-западных регионов в 2015 году и для юго-восточных - в 2017-м. Это создало условия для получения Казахстаном разрешений на поставки говядины на внешний рынок.

Верный выбор вектора

Экспортная ориентация всего мясного животноводства Казахстана на экспорт была абсолютно верным решением. Ведь только поступление в страну валютной выручки от поставок мяса на внешний рынок гарантировало отрасли стабильность с возможностью для экспортно ориентированных мясокомбинатов предлагать фермерам и откормплощадкам высокие цены на скот.

В долгосрочной перспективе такая система организации отрасли обеспечивала стабильную работу цепочки животноводства, от фермы до мясокомбинатов, за счёт экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также развития косвенных отраслей (лёгкая промышленность, фармацевтика и т.д.)

Ветеринария как слабое звено

К сожалению, именно ветеринария стала слабым звеном в этой стройной системе. Коррупция на местах привела к тому, что, несмотря на гладкие отчёты, реальная работа зачастую не проводилась (вакцинация и т.д.), учёт скота в информационных системах был формальным, а отдельные недобросовестные участники рынка нашли лазейки в администрировании системы субсидирования селекционно-племенной работы, чтобы просто разворовывать бюджетные деньги.

Долго это не могло оставаться скрытым: вспышки болезней с падежом скота (в том числе от таких особо опасных болезней, как сибирская язва) привели к тому, что внешние рынки сбыта говядины для Казахстана закрылись - в том числе Россия и Китай.

А в 2022 году был потерян и статус благополучия по ящуру.

Двойной урон для отрасли

Компенсировать отсутствие возможности экспортировать говядину участники рынка попытались экспортом живого скота. Но очевидно, что рентабельность экспорта сырья не идёт ни в какое сравнение с рентабельностью экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью. А значит, разрушается вся ранее выстраиваемая стройная вертикальная система экспортно ориентированного животноводства: за бесценок (причём за «серый» нал) за границу уходит неоткормленный молодняк КРС, и государство получает двойной урон: во-первых, траты из бюджета на развитие мясной отрасли не возвращаются через налоги и валютную экспортную выручку, во-вторых, на внутреннем рынке возникает дефицит говядины, что ведёт к росту цен и социальному напряжению.

В этой ситуации у правительства было два пути. Во-первых, можно исправить ситуацию с экспортом мяса, выстроив ветеринарное благополучие и открыв внешние рынки для мяса. И такая попытка была сделана. Однако быстро решить проблемы не удалось, это привело к тому, что мировые гиганты мясопереработки заморозили свои планы по строительству мясокомбинатов в Казахстане.

Тогда в ход пошёл второй вариант: свернуть финансовую поддержку мясной отрасли (которая в моменте по факту превратилась в субсидирование цен на говядину для покупателей из Узбекистана) для сокращения безвозвратных расходов бюджета, а также ограничить экспорт живого скота для насыщения говядиной прежде всего внутреннего рынка страны (и сдерживания роста цен).

Временный эффект ограничений

Сразу было очевидно, что второй путь даёт лишь временный эффект. И в конце 2024 года он закончился - цены на говядину вновь пошли вверх, поскольку при отсутствии внешнего сбыта и государственной поддержки поголовье КРС сократилось: согласно данным официальной статистики, с 8 млн голов в 2011 году до 6 млн голов в 2024-м.

Дело и в том, что в отсутствие сбыта на внешний рынок рентабельность животноводства перестала быть интересной фермерам. И в том, что все это время проблемы с ветеринарией вели к естественной убыли поголовья скота. И не только из-за падежа или вынужденного забоя. Дело и в том, что сельчане зачастую принимали превентивное решение отказаться от содержания животных, опасаясь, что завтра они могут потерять поголовье в случае распространения болезней.

Кроме того, сокращение поголовья вызвала контрабанда живого поголовья из Казахстана в сопредельные страны - Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.

Дешёвое хорошим не бывает

Так что дальнейшее «закручивание гаек» в виде ограничений (или даже полного запрета) на экспорт теперь уже говядины бессмысленно: это прервёт и без того слабый ручеёк валютной выручки животноводства, а никаких существенных объёмов мяса внутреннему рынку не даст (экспорт говядины в 2024 году составил 22 тыс. тонн при потребности внутреннего рынка в 400 тыс. тонн).

Видимо, понимая это, правительство ищет другие варианты. Например, на уровне ЕАЭС озвучено предложение отменить все ограничения на поставки блочной говядины. Но надо понимать, что это дешёвое мясо из Бразилии или Пакистана пригодно только для глубокой переработки (производства колбас). На прилавок его выложить невозможно, а значит, эффекта в сдерживании роста цен на говядину от этой меры можно не ждать.

Единственно верный выход

Выход из сложившейся ситуации только один - возобновление развития мясного животноводства как экспортно ориентированной отрасли.

Для этого необходимы прежде всего восстановление ветеринарной безопасности в животноводстве страны, получение статуса страны, свободной от ящура, и возобновление экспорта говядины как продукта с добавленной стоимостью. Это вновь актуализирует производственную цепочку "ферма - откормплощадка - мясокомбинат", жизнеспособность которой все эти годы доказывали немногочисленные вертикально-интегрированные агрохолдинги.

При этом необходимо и возобновление государственной поддержки животноводства прежде всего на низовом уровне - длинные дешёвые кредиты для сельчан и мелких фермеров, которые позволят им закупать маточное поголовье как средство производства. Идти эти средства могут в отрасль либо через институты развития, либо через сами мясокомбинаты как центры якорной кооперации в формате форвардных контрактов с поставщиками скота.

Африка нам в пример

Как пример успеха экспортно ориентированного мясного животноводства, состоявшегося благодаря решению проблем ветеринарии, можно привести две африканские страны - Намибию и Ботсвану (см. два зелёных пятна на карте внизу). Притом, что абсолютно вся Африка является неблагополучной по ящуру и не имеет выхода на внешние рынки со своей говядиной, две страны на юге континента сумели выстроить у себя систему ветеринарной безопасности, наладить прослеживаемость продукции - и получили статус благополучия по ящуру. Сейчас они экспортируют мраморную говядину в том числе в Европу, получая высокие цены на свою продукцию и через экспортную выручку стабильно развивая животноводство.

Если африканские страны смогли выйти на рынок Европы, то неужели Казахстан не сможет выйти на рынок России или Китая?